Entre coutumes et nouvelles tendances : le mariage à l’aveugle a-t-il sa place en Guadeloupe ?

Le mariage en Guadeloupe : un pilier social et identitaire

Une tradition entre famille, communauté et symbolisme

En Guadeloupe, le mariage n’est pas seulement une affaire de sentiments, c’est un événement communautaire, social et symbolique. Il mobilise les familles, les voisins, les églises, et parfois même tout un quartier. À travers lui, se joue bien plus que l’union de deux êtres : il scelle des alliances familiales, réaffirme une appartenance culturelle, et respecte des codes transmis depuis des générations.

Chez nous, « marier sa fille » ou « marier son garçon », c’est encore perçu comme une étape de réussite familiale, une preuve que l’éducation a porté ses fruits. On ne célèbre pas que l’amour : on célèbre la stabilité, la maturité, le respect des traditions.

La coutume de la dote, bien que moins pratiquée aujourd’hui, reste symboliquement forte. De même, le rôle des « djobeurs » (aides traditionnels du mariage) ou encore les grandes préparations culinaires en famille avant le jour J, sont des éléments qui montrent à quel point l’acte matrimonial est enraciné dans notre façon de vivre ensemble.

Une institution qui se transforme… mais qui résiste

Bien sûr, les choses évoluent. De nombreux jeunes couples optent pour le concubinage, la parentalité hors mariage, ou préfèrent des unions plus discrètes et moins codifiées. Les cérémonies religieuses cèdent parfois la place à de simples mariages civils, voire à aucun rituel du tout.

Pour autant, le mariage reste une référence forte dans l’imaginaire collectif guadeloupéen. Il garde une aura de sérieux, de légitimité, de “structure” — particulièrement dans les milieux chrétiens ou traditionnels.

Beaucoup affirment : “Mwen pa pressé maré, mé si mwen maré, a pa on biten pou fè konsa.”

(« Je ne suis pas pressé(e) de me marier, mais si je me marie, ce ne sera pas à la légère. »)

On constate aussi une forme de pression sociale latente, surtout envers les femmes : “Ou poko mayé ?”, “Ka ou ka atann ?”, comme si l’accomplissement passait obligatoirement par la case mariage. Cela génère chez certains jeunes une ambivalence : envie d’autonomie et d’amour sincère, mais peur du jugement communautaire.

Le mariage à l’aveugle : miroir ou rupture avec nos valeurs ?

L’expérience : modernité extrême ou laboratoire relationnel ?

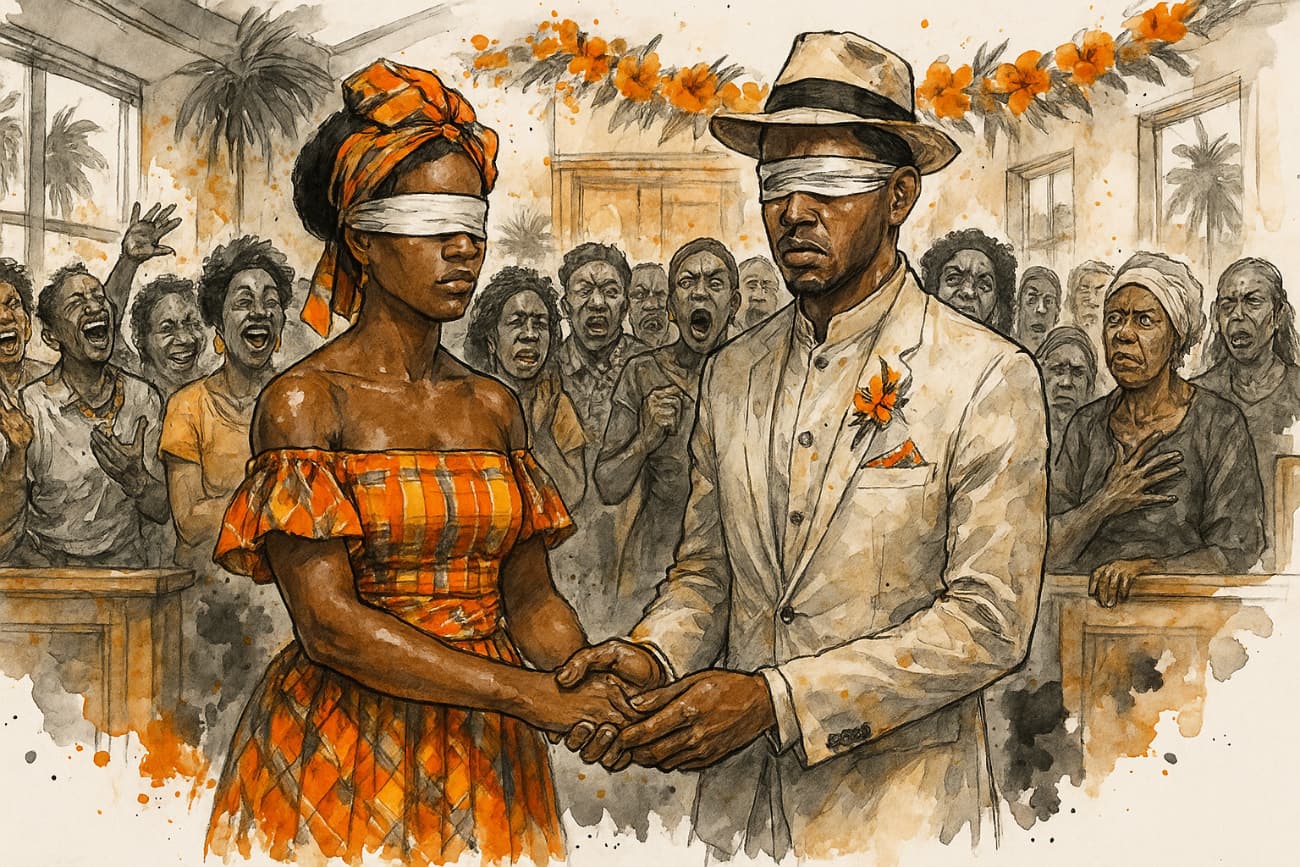

Le mariage à l’aveugle — popularisé par des émissions comme Mariés au premier regard ou Love is Blind — repose sur une idée simple mais audacieuse : former un couple sans jamais s’être vus, en se basant uniquement sur la compatibilité émotionnelle, psychologique ou spirituelle. Les candidats découvrent leur futur conjoint le jour du mariage… devant un(e) inconnu(e) devenu(e) mari légal.

À première vue, ce concept semble radical, voire choquant dans un contexte guadeloupéen où le regard, la présence, la vibration jouent un rôle central dans l’attirance. Et pourtant, il séduit, intrigue, suscite des débats, même ici, dans nos salons, nos stories, nos groupes WhatsApp.

Pourquoi ? Parce qu’il interroge notre rapport à l’amour, à la superficialité, à l’intuition, et aussi à nos échecs relationnels.

- Peut-on vraiment aimer sans voir ?

- Est-ce plus sincère de s’attacher à l’âme plutôt qu’au physique ?

- Et surtout, nos critères de choix sont-ils si solides aujourd’hui ?

En réalité, le mariage à l’aveugle ne propose pas moins de valeurs… il en propose d’autres. Il oblige à se demander : sur quoi je fonde mes choix amoureux ?

Ce que ça remet en question ici, en Guadeloupe

Dans la culture antillaise, la rencontre amoureuse est charnelle, sensible, souvent théâtrale. Ou « ka gadé on fanm », on « ka santi on biten ». La gestuelle, la voix, le regard, le rire, le parfum… tout cela entre en jeu bien avant les grandes discussions sur les valeurs de couple.

Le mariage à l’aveugle bouleverse cette logique sensorielle, mais il fait aussi écho à des réalités que vivent beaucoup de jeunes : difficultés à rencontrer des personnes sérieuses, désenchantement face aux relations superficielles, ou déconnexion entre désir et long terme.

Dans une société où les réseaux sociaux dominent, certains finissent par se dire : “Peut-être qu’aimer quelqu’un sans l’avoir vu pourrait me préserver des faux-semblants”.

Mais cette logique soulève aussi des résistances profondes :

- La place des familles est effacée dans ce modèle, alors qu’en Guadeloupe, la famille joue un rôle actif, voire central, dans les unions.

- L’amour est vu comme une expérience collective, une affaire de “tout moun”, pas juste un accord entre deux âmes compatibles.

- Enfin, l’ancrage spirituel ou culturel — qu’il soit religieux ou identitaire — n’est que très peu pris en compte dans ces formats “scientifiques”.

Peut-on réconcilier tradition et expérimentation ?

Des jeunes en quête de nouveaux repères amoureux

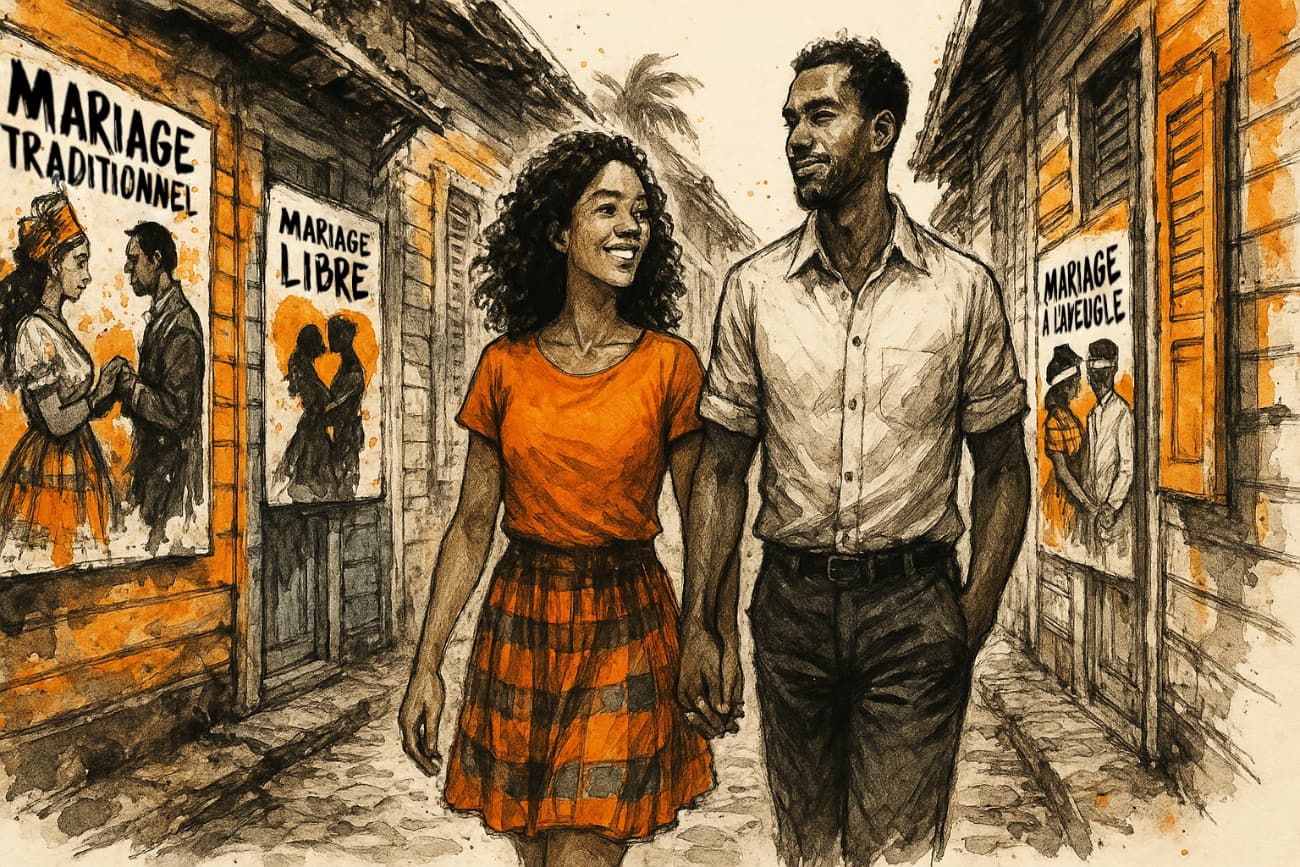

La génération actuelle – celle de Mélissa, de Kevin ou même de Claire – évolue dans un entre-deux permanent : entre les valeurs qu’on leur a transmises et les réalités amoureuses qu’ils vivent au quotidien. Pour beaucoup, les modèles traditionnels paraissent parfois trop rigides, voire inaccessibles, tandis que les approches modernes – comme le mariage à l’aveugle, les applis de rencontres ou les relations libres – suscitent curiosité mais aussi méfiance.

‘’On veut aimer vrai, mais on ne veut plus se perdre dans les faux-semblants.’’

Le besoin d’un amour ancré dans la sincérité, la confiance, et le respect des parcours de vie est bien réel. Mais ce besoin se heurte à une fracture générationnelle, où certains ressentent encore le poids des attentes : “Il faut bien se marier”, “Il faut choisir quelqu’un du péyi”, “Il faut plaire à la famille”.

Dans ce contexte, le mariage à l’aveugle agit presque comme un révélateur : il pousse à se demander si nos critères sont encore en phase avec nos désirs profonds. Pas pour l’imiter à tout prix, mais pour réinterroger nos pratiques amoureuses et conjugales.

Vers un “mariage à l’antillaise 2.0” ?

Et si le problème n’était pas le choc entre tradition et modernité… mais l’absence de ponts entre les deux ?

Il existe sans doute une voie médiane à explorer : celle d’un mariage antillais repensé, qui garde la richesse des rites (symboles, bénédictions, implication des aînés), tout en laissant plus de liberté dans le processus de rencontre.

‘’Et si on réinventait le tan lontan avec les outils d’aujourd’hui ?’’

Quelques pistes concrètes à imaginer :

- Des cercles de discussion entre jeunes et anciens sur le sens du mariage, pour valoriser l’échange intergénérationnel.

- Des récits littéraires ou documentaires qui explorent les nouvelles formes d’union dans la Caraïbe.

- Des espaces (physiques ou numériques) de rencontre ancrés localement, loin de l’instantanéité des applis.

- Des œuvres comme « Pas de ça chez nous » d’Ophélie Vouteau qui mettent en récit les tensions, les espoirs, les remises en question liées à l’amour, ici et maintenant.

En bref, il ne s’agit pas de rejeter les traditions ni de copier la modernité, mais de fabriquer nos propres codes, en conscience, selon nos valeurs, nos vécus, et nos envies.

Ce que révèle le mariage à l’aveugle sur nous

Et si le mariage à l’aveugle, loin d’être un simple divertissement télévisé, était le miroir tendu à une société en pleine mutation ? En Guadeloupe, où l’amour s’entremêle avec les traditions, les attentes sociales et l’attachement à la communauté, ce type d’union provoque autant de malaise que de fascination.

Mais peut-être que la vraie question n’est pas “Sommes-nous prêts pour un mariage à l’aveugle ?”, mais plutôt “Qu’est-ce que cela dit de notre propre rapport au couple, à la transmission, à la liberté d’aimer ?”

Nos traditions ne sont pas figées. Elles peuvent évoluer, se transformer, à condition de rester connectées à ce qui fait sens. Le mariage – qu’il soit arrangé, d’amour ou d’expérimentation – reste un espace de choix, de valeurs, de narration collective.

Entre regard et ressenti, entre héritage et liberté, le couple antillais du XXIe siècle est encore en train de s’écrire.

‘’L’amour n’a pas besoin d’être aveugle, il a besoin d’être vu, compris… et surtout choisi.’’

Ce que tu peux faire maintenant :

Découvrir les récits de ceux et celles qui interrogent notre rapport à l’amour, aux racines et à l’engagement :

– Le roman « Pas de ça chez nous » est un parfait point de départ.

Disponible sur Editions-neg-mawon.com

Livraison rapide en Guadeloupe, Martinique, Guyane et France hexagonale

Paiement sécurisé

Soutien à l’édition locale

– Partager cet article avec ton entourage pour ouvrir la discussion. Chaque partage est une manière de nourrir le débat sur l’amour au péyi.

– Donner ton avis en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Et toi, crois-tu que le mariage à l’aveugle pourrait un jour faire sens en Guadeloupe ? Pourquoi ?

Laisser un commentaire